СУДЬБОНОСНАЯ ТРИТУЗНАЯ

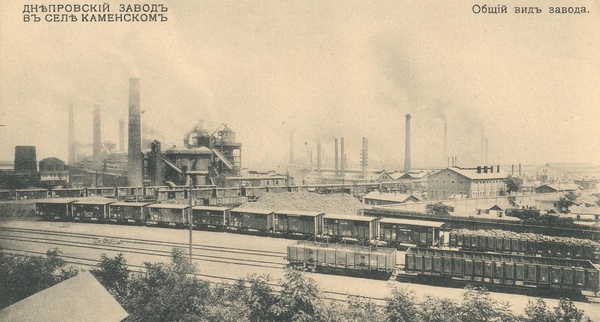

Станция "Тритузная" - первая железнодорожная станция в селе Каменском. И эта станция явилась судьбоносной для маленького казацкого села, переросшегов чвертьмиллионный промышленный Днепродзержинск. Ведь, благодаря стальной ветке длиной чуть более 6 километров с конечной станцией "Тритузная" было выбрано место для строительства металлургического завода Южно-Русского Днепровского металлургического Общества (ЮРДМО).

"Тритузная". Это название в нашем городе носят ри объекта. Тритузным называлось село, находившееся на юго-востоке от села Каменское, которое в ХХ веке поглощено индустриальным Днепродзержинском. В топонимическом словаре "Кам'янське та його околиці середини XVIII - початку ХХ ст." (издательство: Днепропетровск, ИМА-пресс, 2010, стр. 9) кандидат исторических наук Н.А.Буланова цитирует епископа Федосия Макаревского: "...в 1740 г., в славных дачах запорожского казачества, между многими зимовниками Кодацкой паланки, зимовник отставного запорожца, войскового старшины Данилы Трейтузного, Тритузного - обширнейший, богатый и вполне благоустроенный, со множеством землянок и мазанок". Теперь только кирпичное сооружение бывшей сельской церкви напоминает, что здесь еще в XVIII веке жили вольные запорожские казаки.

Второй и самый значительный объект с таким названием - это железнодорожная станция Тритузная, построенная вместе со станцией Запорожье-Каменское Екатерининской железной дороги в 1884 году как конечная станция отдельной ветки, проложенной к шпалопропиточному заводу, расположенного на берегу Днепра.

Станция Тритузная находится рядом с самой старой частью села Каменское, называемой Писками. Когда-то вплоть до второй половины ХХ века, аккуратный перрон станции был посыпан желтым ракушечником, поезда отправлялись по звуку начищенного до блеска колокола, подаваемого дежурным в малиновой фуражке. При станции был вместительный пакгауз. Непосредственно возле станции образовались две улицы, которые сохранились до сих пор.

Большая улица Железнодорожная, тянувшаяся от станции Тритузная на запад до залива "Волчье горло", насчитывала в 1909 году 58 домов. Там имели дома основатель одной из династий металлургов Зиновий Клименко, Загребы, Петруша, мои родственники и, наверное, прародители многих днепродзержинцев. Улица была оживленной, на ней шла бойкая торговля - только мой прадед, сварщик сталепрокатного отделения Прохор Усенко, на этой улице имел две небольших торговых лавки.

Железнодорожная улицабыла урезана при прокладке новой железнодорожной магистрали к построенной в 1938 году аглофабрике. При строительстве аглофабрики № 2 и расширении железнодорожных путей к ней в начале 1960-х годов улица вообще потеряла вид улицы и стала как бы островком среди стальных путей, а Нижняя колония вообще прекратила свое существование.

Новые железнодорожные магистрали изменили судьбу станции Тритузная. Теперь через нееперестали проходить основные грузы на Дзержинку -железнодорожнее сырье и другие металлургические добавки, а ее готовая продукция и грузы вагоностроителей и ДКХЗ с довоенных времен отправляются со станции "Правда". Станция "Тритузная" развития не получила, она осталась неэлектрифицированной, давно прекратились какие-либо пассажирские перемещения.

Депутаты горсовета в 1980-х годах хотели добиться организации регулярной электрички от станции Тритузная до левобережья, что значительно облегчило бы связь жителей левого берега и поселка энергетиков с центром города, однако руководство "Укрзалізниці" категорически этому воспротивилось.

И еще одна небольшая незаметная, но очень старая улица носит такое же название, как и станция Тритузная. На этой улице, находящейся непосредственно возле станции вдоль железной дороги, всего лишь 8 жилых домов, но часть из них изменили свой адрес на улицу Вокзальную для того, чтобы легче было их найти. Пять одноэтажных домов были построены при станции для железнодорожников еще в позапрошлом веке. В одном из них под № 3 жила семья моего деда Усенко-Андрущенко, работавшего на станции весовщиком. В этом доме в 1912 году родилась моя мать.

Недавно в одном из этих домов при замене оконных блоков обнаружена оригинальная теплоизоляция стен: между наружной кирпичной кладкой и внутренней деревянной оштукатуренной стеной проложен слой простеганной ткани с ватой. Удивительно, что по прошествии века с четвертью эта прослойка сохранилась немспорченной.

Вызывает любопытство, откуда взялось название "Тритузная"? Бытует нелепая сказка о трех сыновьях-"тузах" запорожского казака, основателя села Тритузное. Но вот почемутакое название у двух совершенно не связанных между собой территориально и по времени села и железнодорожной станции, и почему в селе Каменском станция названа не его названием, эта небылица ответа не может дать.

Прояснил вопрос краевед, преподаватель истории Владимир Михайлович Дзюба. Он выяснил, что в нашей области на берегу притока Днепра - речушки Камышеватая Сура - также есть село Тритузное, где тоже бытует легенда о трех работящих сыновьях - "тузах". Владимир Михайлович нашел еще несколько сел с названием "Тритузное", и все они находятся на берегу реки. На основании этого он сделал вывод, что название произошло от мест переправы, оснащенных небольшими гребными лодками - "тузами", которых рационально было иметь не менее трех. В "Советском энциклопедическом словаре" сказано, что "туз" - это двухвесельная шлюпка легкой конструкции на одного гребца.

Вот теперь становится ясным, почему железнодорожную станцию назвали Тритузной - ведь шпалопропиточный завод находился на берегу Днепра у переправы напротив Слюсарева ("Дубового") острова!

Как указано в справочнике "По Екатерининской железной дороге", шпалопропиточный завод был упразднен в 1888 году и убран в другое место в 1889 году, а его территория была выкуплена ЮРДМО за 32 тысячи рублей.

А переправа через Днепр от речпорта в залив Кривец существовала до конца ХХ века, но уже в другом оснащении.

Источник: книга И.Подзерко ""Мой город". Днепропетровск "ИМА-пресс". 2011 г. стр. 7-10.

P.S. Если у вас, уважаемые читатели, есть свои версии, дополнения, воспоминания, старые фотографии, документы связанные с историей этого района города (и не только этого), просьба поделиться. Только с вашей помощью мы можем составить более полную картину жизни и быта Днепродзержинска-Каменского. Оставив ее нашим потомкам.

Виктор Куленко

http://vk.com/album84493189_213036308 Фото станции Тритузная

Трохи більше року тому Тамара Красношлик закінчила професійно-технічне училище № 22. А зараз вона ударник комуністичної праці молодіжної їдальні № 7. Тамара готує смачні страви. Численні відвідувачі високо цінять її роботу.

На знімку: Т.Красношлик.

Фото нашого читача О.Ткаченка.

"Дзержинець" 10.03.1966.

Завком вагонобудівного заводу імені газети "Правда" не турбується про задоволення насущних потреб робітників. Вагонобудівники одержали талони на вугілля. Але як вивезти робітникам паливо, працівники завкому над цим не задумуються.

Користуючись такою байдужістю, шофери з автогаража заводу пропонують свої послуги, але правлять ціну, майже вдвоє більшу, ніж коштує саме вугілля. Такі шофери як Калініченко, Шепель і ряд інших заробляють в окремі дні "без відриву від виробництва" по 250 крб.

Дирекція робить вигляд, що цього не помічає, а голова завкому профспілок тов. Семьонов, очевидно вважає, що це не його справа.

А.Пономаренко, нач. пожежної охорони заводу.

"Дзержинець" 10.03.1951.

Весело, щасливо живуть маленькі громадяни країни Рад. Для них споруджуються ясла і садки, школи, піонерські табори, палаци, робиться все, щоб вони зростали міцними, високоосвченими громадянами комуністичного суспільства.

Напередодні Міжнародного жіночого дня діти металургів Дзержинки одержали чудовий подарунок - новий садок по Червоногвардійській вулиці.

На знімку: малята в новому садку бавляться іграшками. Віта Лоза, дочка працівниці центральної заводської лабораторії, "грає" на піаніно.

Фото В.Жирового.

"Дзержинець" 10.03.1962.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ

На стыке XX и XXI веков мне довелось работать в музее истории металлургического комбината им. Дзержинского, и в архиве музея я обнаружил несколько разномасштабных карт и планов отдельных мест Каменского.

Учитывая подробный план Днепровского металлургического завода с прилегающими к нему Верхней и Нижней колониями, приведенный в "Описании Днепровского завода..." 1908 года издания, возникла идея соединить эти карты и планы в единую карту дореволюционного села Каменское. Мечталось изготовить в художественной мастерской комбината большой макет Каменского и поместить его на стене зала музея вместо фотокопий документов из истории революционного движения в царской России.

В осуществлении этой задумки возникли препятствия. Во-первых, разномасштабные карты и планы не так просто свести в одну карту, во-вторых, необходимо было обозначить границы поселения и, в-третьих, восстановить старые названия улиц.

Судьба свела меня с уроженцем нашего города, опытным архитектором Анатолием Ипполитовичем Сайковским. Анатолий Ипполитович взялся помочь мне и, ориентируясь по карте современного города, сумел свести в один масштаб составные части.

Потом современные части Днепродзержинска с уже ушедшими в 1950-1970-х годах Нижней колонией и восточной частью удалось "состарить" до времен начала ХХ века. В этом помог дошедший до нас "Список домовладельцев села Каменского Екатерининского уезда и служащих завода Днепровского металлургического общества, занимавших заводские квартиры", составленный приставом села Каменского В.А.Клунниковым в 1909 году. Сложно было убрать не существовавшие в то время улицы, а затем "воскресить" названия улиц и переулков той поры.

Трудно было бы справиться с этой работой, если бв не добровольная помощь Виктора Ивановича Зорика, начальника техархива проектно-конструкторского отдела комбината. Именно он с инженером-программистом Станиславом Николаевичем Любченко "вычертили" на бумаге эту карту.

Такова история возникновения "Плана Днепровского завода Южнорусского Днепровского металлургического общества и с.Каменского Екатеринославской губернии в начале ХХ века".

ВОССОЗДАННЫЙ ПЛАН - не просто план населенного пункта минувшего века. он отражает 3 аспекта развития села Каменского.

План показывает расселение маленького зимовника запорожских казаков в крупное село. Каменское впервые упоминается в 1750 году., как небольшое казацкое поселение с церковью, возникшее в излучине Днепра на наносном песке, покоящемся на каменной скале. И пока это село было маленьким, оно никуда не двигалось и жило спокойно, но по мере увеличения населения и его застройки увеличилась нагрузка на наносной песок и село стало сползать в Днепр. Пришлось жителям села переселяться дальше - вниз по Днепру, минуя каменистое возвышение. Там была хоть и болотистая местность, зато богатая травянистыми лугами, и плодородной землей. Туда и переселили церковь, сельское правление и базар. Главная улица была названа Церковной (в ХХ веке - ул. Первомайская, а ныне территория кислородно-конвертерного комплекса). а старая часть получила название Писки. Один из первых исследователей истории нашего края епископ Екатеринославский и Таганрогский Феодосий Макаревский об этом так писал: "В 1782 году, по исследованию Екатеринославского духовного правления, в селе Камянском оказалось уже 102 двора, коих мужчин было 536 человек, женщин - 452, обоего пола - 988 душ. В этом же году село Камянское было перенесено с прежнего места на теперешнее".

Третьим местом расселения Каменского стала нагорная часть с 10 переулками - это место нынешнего проспекта Ленина. А после строительства железнодорожной ветки и станции Тритузная возникли улицы Железнодорожная и Вокзальная.

После строительства металлургического завода с двумя жилыми поселками началось заселение и четвертой части Каменского , но уже по заранее разработанному плану, которая так и была названа - "Новые планы". Это прямоугольник между проспектом Пелина (бывший Гимназический проспект), улицами коммунарной, Сыровца (Кладбищенской) и проспектом Ленина (ул.Новобазарная).

В Новых планах построили доходные дома изаестные каменчане Бурксер, Бабаскин, Амнуэль, Козин и др. В этой части построили свое жилье родители известных металлургов Орешкина, Романова, Чечуро, Кушнарева... Достраивали Новые планы уже в советское время, а расположенное в центре Новых планов кладбище обрело облик городского парка только в конце 1940-х годов.

На Плане отражена первопричина развития маленького села Романковской волости в город. И причиной превращения стал пущенный в 1989 году Днепровский металлургический завод для производства, прежде всего, рельсов, необходимых для развивавшегося в Российской империи железнодорожного сообщения.

Прокатка железнодорожных рельсов производилась в рельсопрокатной мастерской. Это нам известный среднесортный цех, в 1980=х годах названный железнопрокатным цехом и прекративший свое существование в канун 120-летия Дзержинки.

Еще в конце XIX века была построена новая рельсобалочная мастерская с новой (по моим сведениям - третьей) бессемеровской мастерской. Это и ныне действующий рельсобалочный цех, правда, очень изменившийся с той поры.

На этом Плане наглядно показаны социальные объекты, о которых во время Советского Союза или замалчивалось, или восе отрицалось их существование. Это всем известные заводская больница (больница № 1), земская больница (больница № 3, она не вошла в границы Плана), народная аудитория (городской театр) с прилегающим парком, инженерный клуб (музей истории ДМК), Зимний и летний клубы Гребного общества, заводское училище (коммерческий техникум), мужская и женская гимназии (лицей № 1), православная церковь, католический костел и другие культовые здания, Общество потребителей. Но, кроме этого, на территории завода был оборудован медпункт (медпункт № 1), была столовая для рабочих, функционировали 3 бани (теперь ни одной!), детский православный приют и школа при нем (I и II достроенные корпусы технического университета), католический приют (один из корпусов больницы № 1), телефонная станция, 2 кинотеатра, книжные магазины и аптеки. В зимнее время функционировали 2 катка: при инженерном клубе завода и у предпринимателя Израэля Амнуэль.

Итак, "План Днепровского завода Южнорусского Днепровского металлургического общества и с.Каменского Екатеринославской губернии в начале ХХ века" осуществлен.

Работа с Планом может быть продолжена. Ведь некоторые улицы и переулки автором не найдены, не найдено месторасположение пристани той поры и кирпичных заводов. Можно и нужно нанести на План, расположение необозначенных социально-культурных объектов, сельських и поселковых служб, домов, владельцы которых нам известны.

И остается надежда, что макет старого Каменского будет изготовлен и найдет свое место в музее.

Примечательно, что этот очерк написан за письменным стлом, где мною писались первые буквы первоклашкой 1940 года СШ № 1 им.Дзержинского (бывшей мужской гимназии).

Источник: книга И.В.Подзерко "Мой город"."ИМА-пресс" Днепропетровск. 2011 год. Стр.4-7.

http://vk.com/photo-58600917_354851243 - "План Днепровского завода Южнорусского Днепровского металлургического общества и с.Каменского Екатеринославской губернии в начале ХХ века"