На честь 40-річчя піонерської організації імені В.І.Леніна батьки В.С.Марченко та А.І.Кравцов подарували нашій школі бюст Ю.О.Гагаріна та скульптуру Павлика Морозова. Хороші у нас і шефи - колектив бази механізації. Робітники повністю електрифікували нам фізичний кабінет, обладнали крільчатниик, встановили електрокотел. Ми вдячні батькам, шефам за подарунки і допомогу.

А.Дронник, старша піонервожата школи № 18.

"Дзержинець" 13.05.1962.

Дрібною монетою ми тепер користуємося тепер усе частіше, адже настав справді вік автоматів.

Але часом монету ніде розміняти. Тепер така незручність знакає.

Група київських конструкторів дослідно-конструкторського бюро торговельного машинобудування, очолювана тт. Золотаренко і Фейгіним, розробила дослідні зразки автоматів для розмінювання монет. Перші два уже встановлені в магазині № 5 "Київмінфруктводторгу" на Червоноармійській вулиці.

Як користуватись ним? Опускаєте в проріз 10 копійок. В спеціальному отворі зразу ж з'являється чотири монети: дві - по 3 копійки і дві по 2. Інший автомат розмінює 15 копійок - на 10, 3 і дві монети по 1 копійці.

"Дзержинець" 13.05.1962.

О положении дел на Каменском вагоностроительном заводе хорошо знали в Наркомтяжпроме, который в то время возглавлял Серго Орджоникидзе. В конце 1933 года он приехал на завод. Побывал в цехах, ознакомился с оборудованием, запасами сырья. Беседовал с рабочими, мастерами, начальниками цехов и служб.

Но Наркома интересовали не только текущие дела. Знакомясь с заводом, он, прежде всего, хотел знатьвозможности увеличения выпуска вагонов. В вагоностроительном цехе он спросил у главного инженера:

- Сколько хопперов делает завод?

Тот назвал цифру.

- А сколько может?

- В полтора раза больше, - ответил А.А.Герцов.

- Что же для этого нужно? - поинтересовался Нарком.

- Обеспечить завод металлом и материалами.

- И больше ничего? -переспросил Нарком.

- Да, Григорий Константинович, больше ничего. Но если думать о будущем, то жкелательно было бы получить кое-какое оборудование. Соответствующие расчеты и заявку мы предоставим.

- А как думает директор? - спросил Серго у Г.Я.Наконечного.

- Это наши общие соображения, товарищ Нарком. Да и с людьми мы советовались.

- Хорошо, что трезво оцениваете обстановку, проявляете заботу о будущем завода. Можете рассчитывать на мою поддержку и помощь. Снабжение наладим. Но смотрите, чтобы и хопперы были.

Прошло совсем немного времени, и положение с материально-техническим снабжением заметно улучшилось. Завод получал все необходимые материалы. Цехи начали работать уверенно, ритмично. Выпуск вагонов увеличился.

На следующий, 1934 год предприятию дали повышенный план. Но это уже не так тревожило. Завод был к этому готов. Вагоностроители из месяца в месяц работали с опережением графика и задание 1934 года выполнили досрочно.

В конце года главного инженера А.А.Герцова вызвали в Наркомат. Совещание, на котором обсуждался план на 1935 год, проходило в кабинете Наркома. Присутствовали представители от всех вагоностроителей страны.

- Политбюро, - заявил Серго Орджоникидзе, - отклонило предоставленный нами проект плана по выпуску грузовых вагонов ввиду того, что потребность на эти вагоны очень уж большая. Нам предложено выпуск грузовых вагонов в 1935 году увеличитьв два раза. Для этого заводам выделяются необходимые материалы и средства для расширения мощностей. Вот мы и решили посоветоваться с вами.

В перерыве Серго Орджоникидзе беседовал с участниками совещания. Он увидел А.А.Герцова и подозвал к себе.

- Передайте Каменским вагоностроителям мое большое спасибо. Они выполнили свое обещание.

Вагоностроители не подвели. Они уверенно закрепили за собой места в числе передовых предприятий страны.

Повышенное задание 1935 года было выполнено успешно. Небезынтересна такая цифра. За 10 месяцев 1935 года завод изготовил 4565 хопперов, почти в два раза больше, чем за весь предыдущий год.

1 февраля 1936 года Советское правительство, отмечая большие заслуги Феликса Эдмундовича Дзержинского перед государством и революцией, переименовало Каменское в город Днепродзержинск. Изменились названия заводов и организаций. С этого времени наш завод начали называть Днепродзержинским вагоностроительным заводом имени газеты "Правда".

Источник: "Днепродзержинский вагоностроительный"С.Скоробогатов, Э.Френкель, А.Ребенок, Е.Лазаренко. "Промінь" Днепропетровск. 1969. Стр. 14-16.

Незабаром почнуться екзамени в школах. У Палаці піонерів провадиться змістовна робота по організації допомоги учням у підготовці до завршення навчального року. Великою популярністю користується встановлений тут в одній з кімнат планетарій. Діти з великим інтересом слухають лекції з астрономії.

При Палаці працює гурток юних астрономів.

На знімку: на черговому занятті у планетарії, в центрі керівник гуртка юних астрономів учитель Г.І.Копилов.

Фото В.Жирового.

"Дзержинець" 13.05.1952.

В агломераційному цеху заводу ім. Дзержинського високопродуктивною працею відзначається агломератник Микола Бережний. Він сміливо впроваджує передові стахановські методи праці, уважно ставиться до використання нової техніуки, приділяє велику увагу питанню поліпшення якості агломерату. В останні дні стахановець виконую змінні завдання на 115-120 процентів.

На фото: тов. М.Бережний.

Фото П.Філоненка.

"Дзержинець" 13.05.1951.

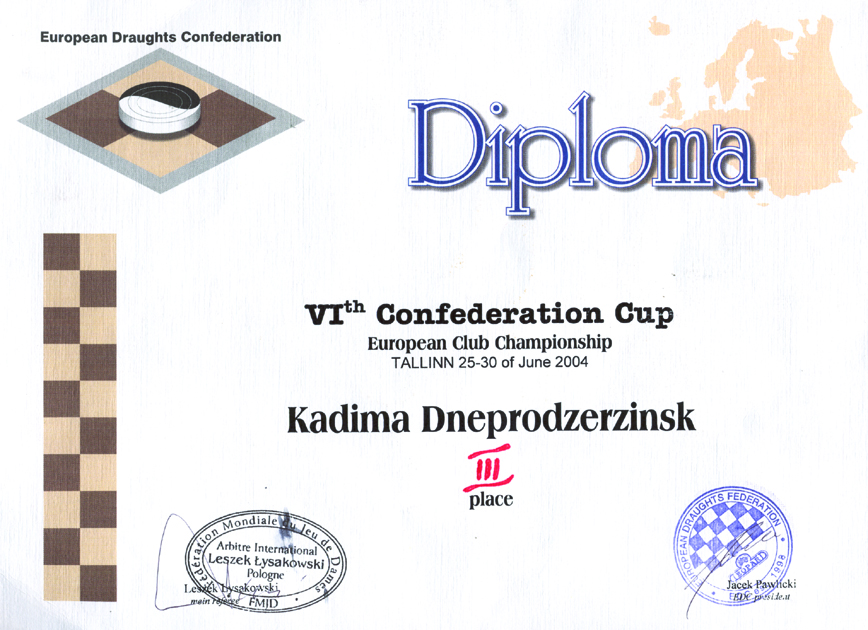

Днепродзержинск славится не только металлургами и химиками. О нем узнали во всем мире благодаря успехам первого профессионального шашечного клуба "Кадима", президентом которого был Леонид Бройтман.

"История первого в Украине профессионального шашечного клуба "Кадима" (в переводе с иврита означает "вперед". - прим. автора), созданного в Днепродзержинске, началась в 2000 году, когда мы познакомились с ведущими шашистами-юниорами нашей страны в югославском городе Триесте, - вспоминает Леондид Бройтман. - Это были международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев и чемпион мира среди юниоров днепропетровец Иван Антоненко, который позже учился на механико-математическом факультете Киевского госуниверситета. А сама идея официально зарегистрировать клуб возникла в апреле 2002 года в Киеве в спортклубе "Авангард" на чемпионате Украины по международным шашкам. Мы решили объединить три ведущих шашечных школы - днепродзержинскую, днепропетровскую и харьковскую в один клуб. И вот в феврале 2003 года профессиональный клуб шашисто был зарегистрирован Федерацией шашек Украины и заявлен в Европейскую конфедерацию этого вида спорта. Во всех ведущих странах мира кроме национальных чемпионатов проводятся еще и клубные чемпионаты. Они существуют практически во всех игровых видах спорта. Но у нас, к сожалению, такого чемпионата не было. И у нас появилась идея о проведении первого клубного чемпионата Украины именно в Днепродзержинске, так сказать на родине первого профессионального клуба.

В команде играли пятикратный чемпион мира среди юниоров Юрий Аникеев (Харьков), чемпион мира-2001 во Франции Иван Антоненко (Киев), неоднократные чемпионы и призеры мира и Европы Артем Веревкин (Днепродзержинск), Олег Черняк (Днепропетровск), Дмитрий Надточий (Днепропетровск) и Юрий Бобков (Запорожье). Некоторые зарубежные клубы предлагали нашим игрокам очень выгодные условия, лишь бы они перешли к ним. Если в 2003 году на нас не обращали внимания, то уже на следующий год "Кадиму" причислили к фаворитам. О наших успехах писали в "Спорт-Экспрессе", рассказывали на телевидении. И везде упоминали не просто "Кадима", а именно "Кадима" Днепродзержинск. Наш город узнали не только в Европе, но и в Бразилии, когда Юра Аникеев там стал чемпионом мира. А в 2003 году мы на Кубке Европейской конфедерации, который прошел в польском городе Барлинек, произвели настоящий фурор. Впервые приехала неизвестная команда и сходу среди 12-ти команд стала бронзовым призером. Это ли не сенсация!"

В следующем Кубке Европейской конфедерации, проходившем в Таллинне, к команде "Кадима" было особое отношение. "Мы хотели подтвердить, что не случайно в 2003 году стали призерами, - продолжает свой рассказ Леонид Григорьевич. - Но, как говорится, крылья выросли и команда ехала с целью занять самое высокое место. Хотя знали, что нам противостоят российские команды "Башнефть" и "Удмуртнефть" с мегазвездами, и обогнать их будет ох, как не легко. С "Башнефтью" мы попали в одну подгруппу. Этот соперник позже и стал победителем. А в подгруппе мы стали вторыми не проиграв ни одной партии. Просто россияне выиграли у латвийцев, а мы с последними сыграли вничью. Кроме нас и россиян здесь выступали команды Эстонии и две из Латвии. В полуфинале нам противостояла команда "Удмуртнефть". Очень уж хотелось нашим ребятам выиграть у соперника. Но за наших соседей играли чемпионы мира Чижов и латвиец Валнерис, Вирный из Германии, Кирзнер из Запорожья.

На том Кубке за нас выступали Ю.Аникеев, Ю.Бобков, О.Черняк и Д.Надточий. Интересный момент. Перед каждым туром проводилась жеребьевка кто будет играть на какой доске. Соперники узнавали друг друга только непосредственно за доской. Надо предугадать как попасть на более слабого противника. Тогды ты выигрываешь, а остальные партнеры по команде могут играть на ничью. Так достигается победа в командном матче. Вот у нас и была задача попытаться в одной партии расшатать соперника, а в трех сыграть вничью. Но неожиданное поражение Надточия чемпиону мира Валнерису в той партии, где мы и не ожидали проигрыша, не дало возможности команде пройти дальше. Зато Дима сполна реабилитировал себя победив в матче за третье место шашиста из Голландии. Еще один наш игрок потерпел поражение и первый матч завершился вничью. Потом была дополнительная игра, по полчаса на партию. И она принесла тот же результат. А в последнем дополнительном матче, где давалось по пять минут каждому сопернику было такое огромное напряжение, что невозможно передать. Вот здесь мы и выиграли со счетом 6:2. Черняк и Надточий выиграли, Аникеев и Бобков свели партии вничью. Последняя партия для Надточия, да и во всем турнире, была драматической. Все участники кубка окружили доску и ждали завершения партии. Часы показуют у обоих по 7 секунд. Они бьют по кнопкам часов. Надточий проходит в дамки, соперник тоже прорывается. Остается по четыре секунды. Голландец бьет три шашки и в тот момент, когда заканчивается время разбрасывает все шашки находящиеся на доске на пол. Голландский тренер показывает, что победил его подопечный. Судья из Польши показывает на Надточия и говорит, что победил тот. Голландец не соглашается. Рядом стоящий опытный латышский спортсмен Зайнетис подтверждает мнение судьи встречи. Все совместно начали восстанавливать ход встречи и выяснилось, что действительно победил Дмитрий Надточий. А через полчаса уже должен был начинаться чемпионат по блицу. Это конечно нас подкосило. Ведь после такого изнурительного дня с девяти утра до пяти вечера провести три матча и тут впереди 10 партий. Естественно, уставшие мы заняли в блице только пятое место. Вот так во втором для нас Еврокубке "Кадима" снова стала бронзовым призером.

Кроме третьего места нас ждало еще одно радостное известие. На вручении наград президент Международной федерации шашек официально сообщил, что за заслуги "Кадимы" Днепродзержинску предоставляется право принять финал Кубка Европейских чемпионов у себя дома. Этот турнир еще престижней чем Кубок Конфедераций, который проводился в Таллинне. Если в Эстонии могли за страну выступать не больше трех клубов, то к нам приехали только чемпионы своих стран.

Кроме шашечных баталий мы по вечерам смотрели матчи футбольного чемпионата Европы. Воочию увидели как болеют за свою сборную голландцы. Был организован баскетбольный матч, в котором мы все приняли участие. Очень красивые белые ночи. В Таллинне познакомились с бывшим днепродзержинцем Геннадием Грамбергом. Он пять лет работал редактором русской службы эстонского телевидения. 27 лет жил в Эстонии. Его жена Мал была советником Президента Эстонии Арнольда Рюйтеля. Геннадий закончил Днепродзержинский индустриальный институт, познакомился в Сочи с будущей женой. Женился и уехал к ней на родину в Эстонию. Ни один закон в Эстонии не обходился без визы начальника юридического отдела Администрации Президента Мал Грамберг".

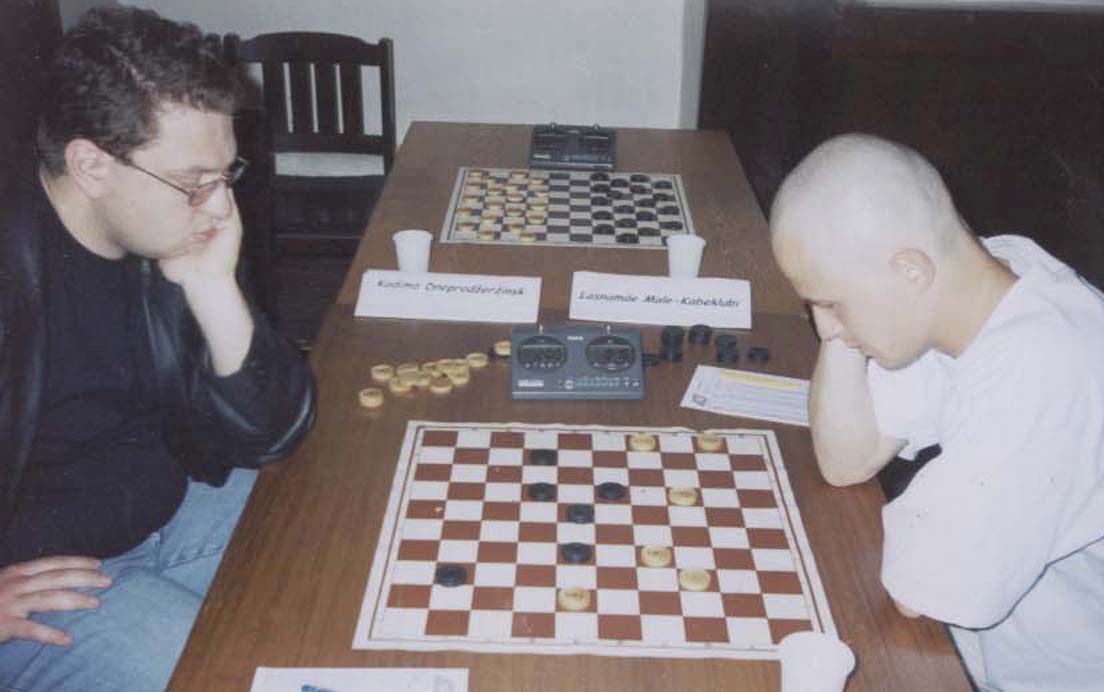

Встреча между "Кадимой" и "Башнефтью". На переднем плане Черняк (справа) против Мильшина. На заднем плане справа Надточий играет против Амриллаева.

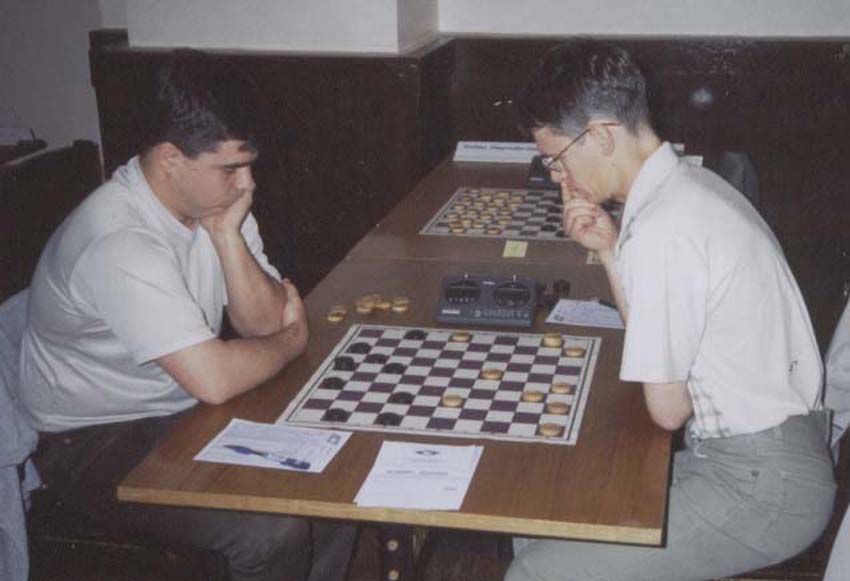

Олег Черняк ("Кадима") играет партию с эстонцем Кеннетом Карпом.

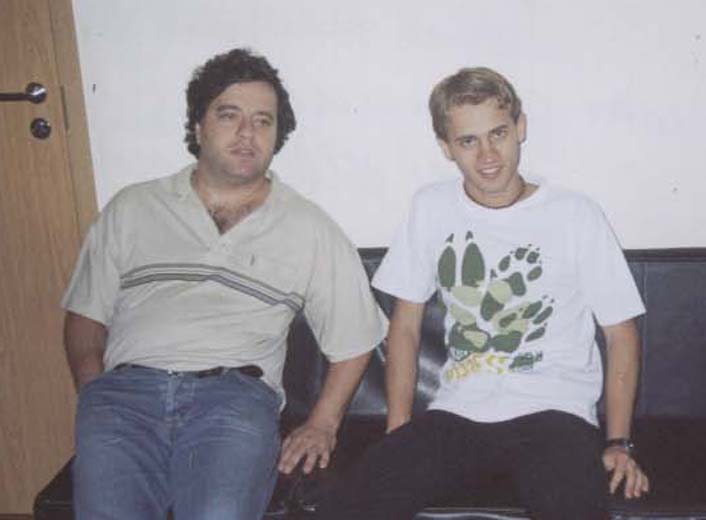

Ю.Бобков (слева) встречается с чемпионом мира Александром Георгиевым. Чемпион с трудом добился ничейного результата.

Юрий Аникеев ("Кадима") после ничьей в игре с международным гроссмейстером из "Башнефти" Александром Шварцманом (слева).

Разбор партии

Текст: Виктор КУЛЕНКО

Негостеприимной оказалась южнокорейская земля для воспитанника днепродзержинской теннисной школы Ильи Марченка. Уступив в Пусане, наш земляк переехал играть в столицу Южной Кореи, город Сеул. И уже в первой встрече челленджера с призовым фондом 50 000$, которая прошла 12 мая, Марченко, посеянный под шестым номером, проиграл теннисисту Греге Земля из Словении - 2:6, 6:2, 4:6. Игра длилась 1 час 51 минуту.

Текст: Виктор КУЛЕНКО.

"Самочувствие лучше, иду на поправку понемногу, - пишет в соцсетях днепродзержинский велогонщик-профессионал Сергей Гречин. - Пока лежу в больнице турецкого города Кония. Прилетела жена. Но врачи запретили мне передвигатся на самолетах 20 дней. Сегодня (12 мая. - прим. автора) еще одну операцию сделают, вытащат пластину с руки. И потом начну свою спортивную карьеру с чистого листа! Бельгиец извиняется каждый день, пишет мне в Фейсбуке. Но мне от извинений не легче".

Надо напомнить, что 2 мая Сергей в составе турецкой команды Torku Sekerspor ехал седьмой этап многодневки "Тур Турции". На сотом километре гонки его сбил велогонщик бельгийской команды "Топспорт". В результате С.Гречин попал в реанимацию, ему сделали две операции на груди, наложили десять швов на голове.

Текст: Виктор КУЛЕНКО.