Нещодавнє звільнення Олександра Дегтярьова з посади генерального конструктора - генерального директора КБ «Південне» викликало неабиякий резонанс у суспільстві та хвилю обурення серед багатотисячного колективу підприємства. Співробітники КБ впевнені, що така сумнівна кадрова політика Державного космічного агентства загрожує не лише існуванню самого бюро, але й ракетно-космічній галузі загалом. Під час прес-конференції у прес-клубі ДОО НСЖУ працівники КБ «Південне» розповіли, що стоїть за конфліктом навколо КБ, яка нині економічна ситуація на підприємстві і які наслідки можуть бути як для КБ, так і для всієї ракетно-космічної галузі України.

«У ситуації, в якій нині знаходиться країна, дуже складно знайти фінансування для ракетно-космічної галузі. Наше підприємство прийняло рішення про пошук замовлень за кордоном. Ініціатором створення зовнішньоекономічної служби КБ був Олександр Дегтярьов. За час його роботи ми стали відомі на міжнародному ринку. Він поєднує в собі талант бізнесмена, фінансиста і конструктора, а діяльність КБ у цьому напрямі може бути зразком для інших підприємств України», - зазначив начальник відділу міжнародного співробітництва КБ «Південне» Сергій Кутовий.

Нині підприємство переходить в іншу стадію співпраці зі своїми партнерами, з якими довгий час працювали на рівні замовник – підрядник. «Нещодавно до нас приїхали кілька іноземних делегацій з пропозицію створити спільний бізнес. Вони хотіли зустрітися з Дегтярьовим, в особі якого бачили надійного підрядника. І коли дізналися, що він вже не директор КБП, то відклали дану пропозицію. На найближчий час ми забезпечені роботою, але в перспективі цього не передбачається», - доповнив Сергій Кутовий.

«Всім відомо, в якому стані знаходиться сьогодні наша наука. А без неї створювати конкурентно здатну продукцію неможливо. Тому два роки тому КБ почало співпрацювати з Академією наук України, академічними інститутами і нашими вузами. Вкладаючи гроші в наукову сферу, ми отримуємо добротний заділ під наші розробки, а люди, які готують кадри, - стабільну зарплату. Спочатку домовленість була така, що половину фінансування забезпечувала Академія наук, половину – КБП. Зараз ми забезпечуємо понад 90% фінансування», - повідомив начальник відділу інформації, голова Ради трудового колективу КБП Віктор Ткаченко.

За два роки такої співпраці було перераховано 27 млн. грн по лінії Академії наук і 14 млн. грн. вузам. «Ми не витрачаємо, а тільки отримуємо. Підприємство може дозволити виплачувати зарплату 9 тис. грн, утримувати штат з 5300 співробітників і забезпечувати 20 тис. робочих місць по Україні», - сказав Віктор Ткаченко.

КБ «Південне» - одне з найбільш успішних підприємств України. «Ми в 10 разів більше податків платимо в скарбницю, ніж отримуємо від держави. При цьому держава хоче на цьому підприємстві поліпшити менеджмент. Чому не хочуть покращити менеджмент там, де не платять зарплату? Ми провели кілька акцій протесту, створили петицію на сайті Президента України з проханням, щоб Олександра Дегтярьова залишили на посаді генерального директора і конструктора бюро. Його звільненням обурені наші іноземні партнери, які також писали листи і в Кабмін, і Президенту України. Але все без змін», - підкреслив перший заступник генерального конструктора - генерального директора КБП Олександр Мащенко.

На стадии 1/8 финала теннисного турнира в Бухаресте (Румыния) завершил свое выступление воспитанник Днепродзержинского СК "Прометей" Илья Марченко. Подножку нашему земляку поставил аргентинский теннисист Федерико Дельбонис, победивший за один час 32 минуты (48 мин.+44 мин.) со счетом 7:5, 6:2.

Текст: Виктор КУЛЕНКО.

Прошли матчи шестого тура кубка Днепродзержинска по классическим шахматам. Первые очки потерял безоговорочный лидер соревнований Вадим Евсевич. После ничейного результата с Станиславом Шандыгой, расстояние между ними сократилось до пол очка. Вместе с Шандыгой такое же количество очков (по пять) набрали Сергей Титов и Антон Волков. Дмитрий Васин является единственным шахматистом в активе которого ноль очков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ШЕСТОГО ТУРА

Шандыга Станислав - Евсевич Вадим 0,5:0,5

Титов Сергей - Даник Виктор 1:0

Кузминец Александр - Волков Антон 0:1

Шевелев Юрий - Корниенко Александр перенос

Москаленко Святослав - Богомаз Михаил перенос

Скобельский Руслан - Черданцев Владимир 1:0

Ярёменко Роман - Науменко Олег 1:0

Паркеев Николай - Василенко Виктор 0,5:0,5

Заика Андрей - Безуглая Елизавета 0,5:0,5

Чекоданова Мария - Грекова Ангелина 0:1

Крестьянинов Олег - Стрельник Александр 0:1

Сорока Андрей - Васин Дмитрий 1:0

Бабенко Иван - Давыдовский Сергей 1:0

В СЕДЬМОМ ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ

Евсевич Вадим - Волков Антон

Титов Сергей - Шандыга Станислав

Шевелев Юрий - Москаленко Святослав

Корниенко Александр - Скобельский Руслан

Даник Виктор - Кузминец Александр

Черданцев Владимир - Ярёменко Роман

Богомаз Михаил - Бабенко Иван

Давыдовский Сергей - Паркеев Николай

Василенко Виктор - Заика Андрей

Безуглая Елизавета - Чекоданова Мария

Грекова Ангелина - Крестьянинов Олег

Стрельник Александр - Сорока Андрей

Науменко Олег - Васин Дмитрий

Текст: Виктор КУЛЕНКО.

Люби природу не як символ Душі своєї,

Люби природу не для себе,

Люби для неї.

М. Рильський

Починаючи з 2010-го року в наших календарях з’явився Всесвітній день Матері-Землі, який відзначається 22-го квітня. У резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка була затверджена з цього приводу в 2009-му році, відзначалося, що термін «Мати-Земля» досить поширений в різних культурах і загальноприйнятий у більшості країн світу.

До цієї дати у бібліотеці-філії № 7 з учнями 5-х класів ЗСШ № 25 була проведена екогодина «Збережемо красу Землі».

Бібліотекарі розповіли школярам про велику загрозу, що висить сьогодні над планетою. Постає питання питної води, іде знищення озонового шару. Кожна десята річка світу – забруднена, ліси на планеті зникають зі швидкістю 20 га за хвилину. За даними Міжнародного союзу охорони природи , за останні 500 років повністю вимерло 844 видів тварин.

Діти познайомились з Червоною книгою України та з Червоною книгою Дніпропетровської області. Багатьох зацікавило те, що природа Дніпропетровської області – це Україна в мініатюрі. Близько 80% видів рослин України зростає і в нашому регіоні. При цьому серед них 80 видів, які вже зникли на території інших країн колишнього СРСР, та 83 види, які майже ніде, окрім Дніпропетровщини, не зустрічаються.

Потім учні подивились відео-презентацію «Дніпровсько - Орільський заповідник». Перший, і поки що єдиний природний заповідник на Дніпропетровщині народився в 1990 році. Знаходиться він на лівому березі Дніпра між двома містами – Дніпродзержинськом і Дніпропетровськом. Біля заповідника зливаються з Дніпром води найчистішої річки області – Орелі, і саме це відзеркалено в його назві. Своєрідний і неповторний рослинний і тваринний світ заповідника. Серед чисельних його мешканців – багато рідкісних, ендемічних і зникаючих видів. Тут знаходять собі притулок такі раритети, як бобер і видра, різнокольорова ящурна і степова гадюка, гніздиться володар повітряного простору – орел-сіруватень, на річкових косах – гніздові колонії червонокнижного кулика-сороки, зуйків і крячок. На піщаних кучугурах збереглися реліктові і ендемічні рослини – такі як ковила дніпровська, верблюдка дніпровська, юринея харківська, жовтозілля дніпровське. Саме в заповіднику знайдено рідкісну папороть – вужачку.

Під час заходу бібліотекарі намагалися не тільки познайомити дітей зі зникаючими видами рослин і тварин, а ще й донести думку, що збереження природи залежить від кожного.

Ми сподіваємось , що кожен з нас, тут присутніх, ні сьогодні, ні через багато років не залишиться байдужим до долі нашої планети. Хай квітують наші сади, хай сміється веселкою небо, хай кришталево чисте повітря п’янить нас ароматом весняних квітів і пташиним дзвінким щебетом

Тетяна Дороніна, заступник директора по рекламі і маркетингу Дніпродзержинської ЦБС

19 апреля руководство зверофермы по выращиванию норки ООО «ПСК «Агропроминвест» отказалось пустить на свою территорию депутатов и представителей общественности во время плановой проверки государственной экологической инспекции. Организация «Голос Природы» считает, что страх руководства зверофермы перед общественностью даёт повод предполагать, что предприятие ведёт свою деятельность с грубыми нарушениями природоохранного законодательства.

19 апреля в Днепропетровской области (с. Шульговка) началась плановая проверка государственной экологической инспекцией зверофермы по выращиванию норки ООО «ПСК «Агропроминвест». В состав комиссии проверяющих были включены представители общественной экологической организации «Голос Природы», Национального экологического центра Украины, общественной организации «Шульгівська громада». Кроме этого, реагируя на жалобы и обращение граждан, принять участие в проверке изъявили желание депутат Днепропетровского областного совета Владимир Хоришко и депутат сельского совета села Шульговки Виктор Зезюлин. Плановая проверка зверофермы проводится экологической инспекцией с 18 апреля по 11 мая 2016 года.

Руководство зверофермы отказалось впустить эко-активистов на территорию своего предприятия, несмотря на то, что представители общественных организаций были официально включены в состав проверяющей комиссии. Присутствующие депутаты также не смогли принять участие в проверке, хотя имели для этого все законные основания. Таким образом, проверка деятельности зверофермы началась без участия общественности и народных избранников.

Для того, чтобы зафиксировать факт нежелания предприятия впускать на свою территорию проверяющую комиссию в полном составе, пришлось вызвать полицию. Приезд блюстителей порядка и законности ждали больше трёх часов и, скорее всего, не дождались бы, если бы не личное содействие депутата областного совета Владимира Хоришко и его брата Дмитрия Хоришко, помощника народного депутата Виктора Кривенко. Депутаты вынуждены были приехать в отделение Петриковского района и потребовать выслать наряд полиции к месту происшествия. В конечном счёте, по факту нежелания впускать общественников в составе проверяющей комиссии были составлены и переданы заявления в органы внутренних дел. Этот случай не является единственным инцидентом. В декабре прошлого года руководство зверофермы отказалось впустить на свою территорию инспекцию архитектурно-строительного контроля, проверку не удалось провести даже при помощи полиции.

Звероферма по выращиванию норки ООО «ПСК «Агропроминвест» начала свою производственную деятельность в 2015 году без проведения государственной экологической экспертизы, которая является обязательной процедурой для объектов повышенной экологической опасности. С декабря 2015 года на звероферме содержится около 24 000 животных, планируется 70 000 маточного поголовья. Согласно постановлению КМУ № 808 от 28.08.2013 р. предприятия, на которых содержатся более 3 000 животных, являются объектами повышенной экологической опасности.

За дополнительной информацией обращаться:

Евгений Колишевский, исполнительный директор общественной экологической организации «Голос Природы»: (05692) 6 74 39, 067 681 13 16.

Виктория Левкина, председатель общественной организации «Шульгівська громада»: 096 330 85 46.

Е.Колишевский

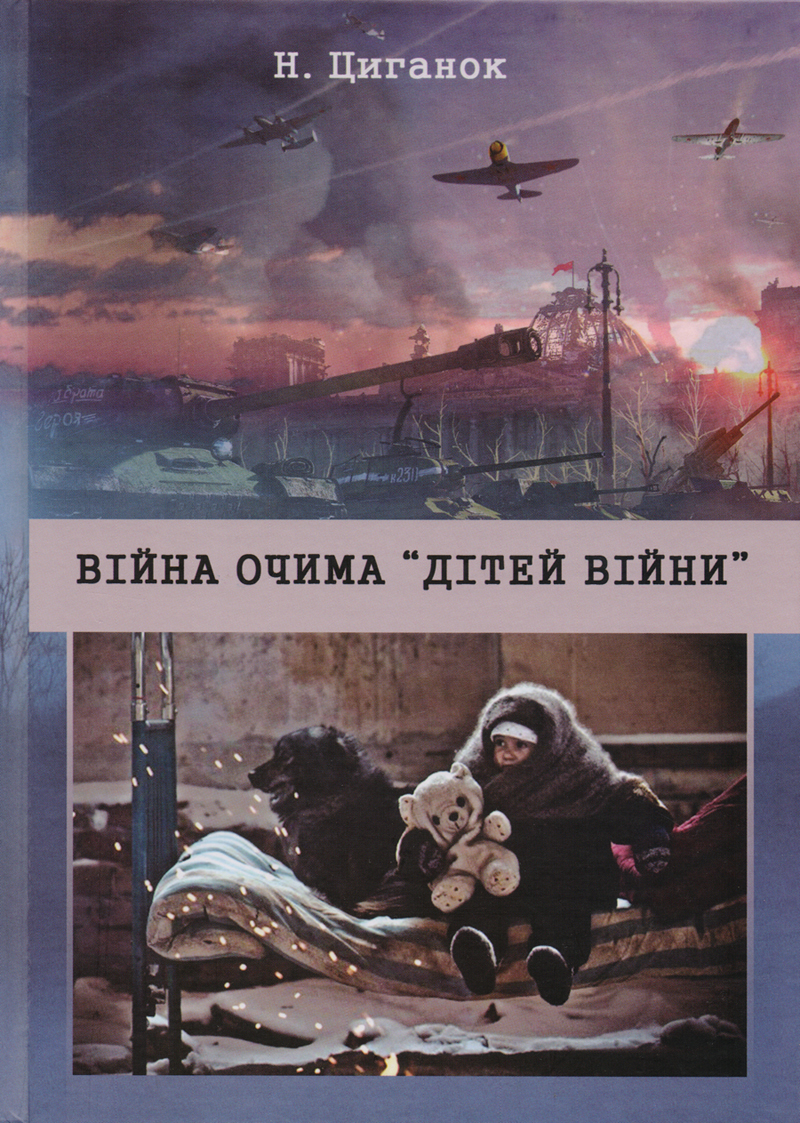

20 квітня, у читальній залі Центральної міської бібліотеки для студентської молоді міста пройшла презентація книги відомого в Дніпродзержинську історика, ветерана музейної справи Ніни Олександрівни Циганок «Війна очима дітей війни».

Книга «Війна очима дітей війни» - це історико – краєзнавча збірка, в якій переважна більшість - авторські спогади та історико - публіцистичні нариси Ніни Олександрівни, а також спогади інших «дітей війни» , де вона є автором проекту та редактором. Збірка побудована таким чином, що в ній охоплені всі періоди минулої війни: життя в евакуації та в окупованому місті, визволення Дніпродзержинська та його відбудова.

Слід зазначити, що на презентації приймали участь ветеран війни , полковник у відставці П.Ф. Деменніков,ветеран педагогічної праці О.Ф. Передиста, яка проникливо читала свого вірша «В моїм житті була війна».

Основна мета книги – передати молодому поколінню, наскільки війна є страшним лихом для всіх, особливо для дітей.

Книга є черговим підтвердженням того, що найнезахиснішими і найвразливішими в час війни є саме діти. Іхнє дитинство безповоротно гине, йому на зміну приходять біль, страждання, втрати рідних і близьких.

Ведуча презентації, завідувач абонементу Тетяна Некрасова, у підсумку зазначила, що актуальність книги «Війна очима дітей війни» незмірно зростає сьогодні. Минуло більш, ніж 70 років після закінчення Другої світової війни, а вибухи знову порушують спокій та мир на святій українській землі. І знову гинуть ії захисники, знову сиротіють діти. «Такій захід є зразком педагогіки, направленої на національно – патріотичне виховання учнівської молоді».

Тетяна Іванівна дала високу оцінку відносно ролі книги, яка спонукає старше покоління на власні спогади та порівняння долі дітей минулої війни з долею сучасних дітей Сходу України, на очах у яких гинуть їх рідні та близькі, руйнуються їх школи. Висновок презентації: «Витримали ми – батьки і діти минулої війни, вистоять і нинішні покоління. Український народ непереможний!».

Тетяна Дороніна, заступник директора по маркетингу ЦБС Дніпродзержинська

Благодаря принятым законодательным изменениям жители общежитий смогут приватизировать жилье, в котором проживают. Об этом в комментарии Укринформу сообщил соавтор законопроекта, народный депутат Игорь Васюник.

Верховная Рада Украины 20 апреля разрешила приватизировать комнаты в общежитиях людям, которые живут там более 5 лет. За соответствующий законопроект №1076 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уточнения сферы применения и усовершенствования отдельных положений передачи общежитий в собственность территориальных общин и обеспечения реализации жилищных прав законными жителями общежитий)" во втором чтении в целом проголосовали 252 народных депутата, сообщает http://rus.newsru.ua/finance/20apr2016/privatobschejitie.html.

Данным законодательным актом вносятся изменения в Жилищный кодекс Украинской ССР 1983 г., Гражданский кодекс, законы "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности", "О залоге".

"Указанный закон способствует реализации жилищных прав граждан, которые не имеют собственного жилья и на законных основаниях фактически проживают в общежитиях и зарегистрированы в них более пяти лет, путем бесплатной приватизации жилых и нежилых помещений в общежитиях, где они проживают", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также данный закон закрепляет механизм передачи общежитий, включенных в уставные капиталы предприятий, территориальным общинам.

Сфера действия принятого закона распространяется на общежития, которые являются объектами права государственной и коммунальной собственности, кроме общежитий, находящихся в хозяйственном ведении или в оперативном управлении воинских частей, заведений, учреждений и организаций Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Государственной специальной службы транспорта, Министерства внутренних дел Украины, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, системы гражданской защиты (кроме тех, которые находятся за пределами воинских частей, заведений, учреждений, организаций), государственных учебных заведений (кроме тех, которые имеют статус общежитий семейного типа и предназначены для проживания семей преподавателей и сотрудников), Национальной академии наук Украины (кроме тех, которые имеют статус общежитий семейного типа и предназначены для проживания семей).

В то же время действие законодательного акта не распространяется на общежития, построенные или приобретенные в советский период частными или коллективными собственниками за собственные или привлеченные средства (кроме общежитий, которые были включены в уставные капиталы организаций, созданных в процессе приватизации или корпоратизации, в том числе и тех, которые в дальнейшем были переданы в уставные капиталы других юридических лиц или отчуждены иным способом).

Напомним, 11 ноября 2015 года Рада приняла данный законопроект за основу.

По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в Украине насчитывается всего 3032 общежития, из них государственной формы собственности – 550, в уставном капитале общества – 517, коммунальной формы собственности – 1965.

Всего в коммунальную собственность передано 1590 общежитий, при этом из государственной формы собственности – 1194, из уставного капитала обществ – 314.

Благодаря принятым сегодня законодательным изменениям жители общежитий смогут приватизировать жилье, в котором проживают. Об этом в комментарии Укринформу сообщил соавтор законопроекта, народный депутат Игорь Васюник.

"Это действительно важный законопроект, который все эти годы ждали десятки тысяч семей по всей Украине. Люди, которые по пять и более лет проживают в общежитиях, смогут приватизировать жилье. Важно также, что появится возможность в судебном порядке признать недействительными договора купли-продажи общежитий бывших государственных предприятий, которые были заключены и 10, и 20 лет назад. Ведь по всей Украине незаконно частные структуры приватизировали общежития вместе с людьми, которых затем с семьями выбрасывали на улицу", - сказал Васюник.

По словам депутата, работа над этими законодательными изменениями велась с 2012 года. Соавторами законопроекта являются более 20 народных депутатов из разных фракций. "Но протащить законопроект в предыдущей каденции было фактически не возможно из-за лоббистских групп, которые отстаивали интересы собственников общежитий. Теперь у жильцов общежитий появилась возможность защитить свои права и имущество", - подчеркнул Васюник.

По его словам, кроме того, законодательные изменения дадут следующие возможности для жителей общежитий: предоставляют право приватизировать жилье жильцам общежитий, которые были внесены в уставные капиталы обществ, созданных в процессе приватизации (корпоратизации), в том числе и тех, которые в дальнейшем были проданы или отчуждены иным способом; приватизировать можно будет не только комнату в общежитии, но и блок или секцию; приватизация может быть произведена сразу после передачи общежития в коммунальную собственность; право на приватизацию жилья будут иметь не только "наниматели" комнаты в общежития, но и члены их семей. Кстати, члены семей будут иметь право на приватизацию независимо от того, сколько времени они проживают в общежитии. Важно, чтобы "наниматель" на законных основаниях (ордер + регистрация) прожил в общежитии более пяти лет, подчеркнул депутат.

По его словам, приватизация жилых помещений в общежитиях, которые были ранее самовольно перепланированы (кухни, санузлы, коридоры, проходные комнаты и т. п) также возможна, но после согласования всех технических условий о возможности перепланировки.

Закон закрепляет возможность признания в судебном порядке недействительными договоров купли-продажи общежитий бывших государственных предприятий, которые были заключены и 10, и 20 лет назад.

Врачи России отмечают все чаще, что в стране появилась новая загадочная болезнь. Лечение ее весьма затруднено, поскольку диагностировать точно не получается. Симптомы неизвестного медицине недуга схожи со СПИДом, однако точных данных и выкладок по новой болезни медики России пока не имеют. Причиной заболевания считают неизвестный грибок, поражающий системы организма, сообщает http://wow-impulse.net/news/43574-mediki--v-rossii-rasprostranyaetsya-zagadochnoe-zabolevanie.html с ссылкой на телеканал "Звезда".

Медики России заявляют о появлении нового заболевания, которое по своим проявлениям очень похоже на СПИД. Поражает все системы организма, сбрасывая практически до нуля иммунозащиту организма. Загадочное заболевание не внесено ни в одну классификацию болезней, поэтому профессиональным медикам сложно оказать надлежащую помощь таким пациентам. А их становится все чаще, отмечает статистика медучреждений.

Источником заболевания организма (по предварительному мнению медиков России) является грибок, о котором наука ранее не слышала. Неуклонное снижение иммунитета организма, которое вызывает этот грибок, ведет к постепенному ослаблению организма. Ранее о схожей болезни говорили медики Китая, однако для изучения нового явления нужно время и силы. Пока что пациенты с этой загадочной болезнью, похожей на СПИД, общаются на форумах. По их словам, современная медицина не в силах предоставить им квалифицированную помощь.

Уже в наступному році у Дніпродзержинську стартує кардинальна реконструкція стадіону «Перемога» і прилеглих спортивних споруд. Про це йшлося у ході виїзної наради на стадіоні, яку провів 18 квітня міський голова Андрій Білоусов. У нараді також взяли участь заступник міського голови з житлово-комунальних питань Олександр Масленков, радники міського голови Юрій Бєлобородов і Руслан Бондаренко, директор спортивного комбінату «Прометей» Володимир Бабенко, лідер профспілкової організації «Металургів» ДМК Олег Нагорний і генеральний директор футбольного клубу «Сталь» Юрій Лебедєв.

Як розповів Юрій Бєлобородов, у даний час розпочинається робота над проектом реконструкції. Планується нанести на футбольне поле штучне покриття, встановити трибуни на 12 тисяч глядачів, відновити зовнішнє освітлення і повністю привести стадіон у відповідність до вимог ФІФА – з табло, місцями для відеозйомки та операторським пультом. Також передбачається капітальний ремонт прилеглих будівель і споруд та відновлення запасного футбольного поля. Орієнтовна вартість усієї реконструкції – близько 120 мільйонів гривень. Міський голова зазначив, що буде залучати різні джерела фінансування – за рахунок місцевого, обласного та державних бюджетів, тому дав вказівку Юрію Бєлобородову завершити проект уже до листопада, щоб можна було представити його для внесення до Державного бюджету України на 2017 рік.

«Сьогодні за сприяння міської влади ремонтується Палац тенісу і відновлюється елінг на Дніпробуді, за рахунок власних коштів ведеться поточний ремонт будівель спорткомплексу. Звичайно, місту потрібен стадіон, і ми вдячні міському голові Андрію Білоусову за таку пильну увагу до розвитку спорту в Дніпродзержинську», – сказав директор СК «Прометей» Володимир Бабенко.

«Ми дуже зацікавлені у відродженні «Перемоги», адже у нас є і юнацькі команди, і дитяча школа футболу, які зможуть тут і грати, і тренуватися. Знаєте, є хороша істина – стадіонів багато не буває, тому ми готові всіляко сприяти реконструкції. Особисто у мене – чималий досвід створення стадіонів європейського рівня, і я готовий ним поділитися», – зазначив генеральний директор ФК «Сталь» Юрій Лебедєв.

«Трудовий колектив Дніпровського металургійного комбінату також зацікавлений у відновленні «Перемоги». Усі добре пам'ятають масові свята, ті ж Дні металурга на цьому стадіоні, і ми хочемо відродити цю добру традицію. Крім того, після реконструкції стадіон «Металург» стане суто футбольним, на ньому не можна буде проводити змагання, наприклад, з легкої атлетики, а на відновленій «Перемозі» металурги зможуть не тільки тренуватися, але й проводити турніри. Упевнений, що цей стадіон стане місцем масового спорту і відпочинку всіх дніпродзержинців», – вважає Олег Нагорний.

«Я вважаю, що Дніпродзержинську потрібен сучасний стадіон – і для масового спорту, і для престижних турнірів найвищого рівня, і для проведення масових заходів та народних гулянь. Прийнято вважати: якщо в місті є такий стадіон – то це місто, а не селище або село! Тому вже восени будемо представляти проект на експертизу і вирішувати питання фінансування, а вже в наступному році почнемо поетапну реконструкцію «Перемоги», – підбив підсумки наради Андрій Білоусов.

Джерело http://dndz.gov.ua