Воспитанник Днепродзержинского теннисного клуба "Прометей" Илья Марченко проиграл на старте Уимблдонского турнира категории Grand Slam. Наш земляк уступил 4:6, 2:6, 6:7 (8) французу Жюльену Беннето.

Украинец проигрывает стартовый гейм в матче и до конца сета отыграться у Марченко не получается. При счете 4:3 у нашего теннисиста было два брейкпоинта, но француз преимущество сохранил. Илья не дал сопернику реализовать два сетбола на своей подаче, однако Беннето воспользовался первой же возможностью завершить партию уже на своем гейме, сообщает http://btu.org.ua

В следующем сете Беннето показал 100% реализацию брейкпоинтов (2/2), при этом уверенно действуя на своей подаче. Со старта третьей партии француз уходит в отрыв (2:0). Марченко впервые в этом матче оформляет брейк и берет три гейма подряд. Дальше соперники по очереди выигрывали свои геймы, пока при счете 5:5 на подаче украинца Беннето не получил два скрытых матчбола. Но Марченко берет шестое очко, как и позже Беннето, - партия переходит на тайбрейк.

Первым мини-брейк делает франуз (3:2), Марченко затем сравнивает счет (5:5). На своей подаче Илья отыгрывает первый матчбол, а потом и зарабатывает первый сетбол. Беннето успешно играет на подаче (7:7). Украинец ушел от еще одного матчбола, но с третьей попытки Беннето все-таки оформляет победу в этой встрече (10:8).

В Москве завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. В драматическом финале К-2 на дистанции 200 метров Игорь Трунов, воспитанник тренера Григория Коломойца из Каменской ДЮСШ № 1-"Авангард", со своим напарником Александром Сенкевичем (Житомир) финишировали пятыми с временем 31,680. Результаты шестерки (в финале за награды боролись девять байдарочных экипажей, - прим. автора) были такие плотные, что все решали 2-3 сантиметра. Очень неудачно стартовали литовские гребцы, попавшие в так называемую "ловушку". Украинцы почти всю дистанцию находились в лидирующей тройке. "Мы со старта шли третьими, - сообщает Игорь Трунов. - Но у Саши где-то метров за 35 до финиша соскользнула рука с весла. Вот в этот момент мы и упустили соперников. А могли бы быть и первыми, и вторыми, и третьим. От пьедестала почета нас отделили какие-то 0,3 секунды. Но, как говорится, после боя кулаками не машут...".

Дуэт Трунов/Сенкевич соперничали на равных с лучшими спринтерскими экипажами мира - сербами, немцами, венграми и россиянами (кстати, за Россию выступали олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко, - прим. автора), которые пересекли финиш практически одновременно. Наши ребята показали второй результат в истории выступлений украинских байдарочников в олимпийских видах программы чемпионатов Европы. "Даже сам не знал, что могу завязаться в такую борьбу, - рассуждает И.Трунов. - Эх, чуток раньше нам бы с Александром Сенкевичем сесть в один экипаж, могли бы и олимпийскую лицензию взять".

ФИНАЛ. 200 МЕТРОВ. БАЙДАРКИ-ДВОЙКИ.

1 (4). Небойша Гружич/ Марко Новакович (Сербия) - 31,284.

2 (3). Бенче Хорват/ Мате Шомоляни (Венгрия) - 31,332.

3 (5). Рональд Раух / Томас Либхер (Германия) - 31,384.

4 (7). Юрий Постригай/ Александр Дьяченко (Россия) - 31,396.

5 (8). Александр Сенкевич/ Игорь Трунов (Украина) - 31,680.

6 (9). Йоэль Элениус/ Эрик Сандбака (Швеция) - 31,896.

7 (1). Хосе Гомес/ Хуан Ориес (Испания) - 32,276.

8 (2). Микеле Бертоллини/ Рикардо Чеккини (Италия) - 32,760.

9 (6). Ауримас Ланкас/ Эдвинас Раманаускас (Литва) - 33,288.

Текст: Виктор КУЛЕНКО.

34-летний француз Жюльен Беннето станет первым соперником воспитанника днепродзержинской школы тенниса "Прометей" Ильи Марченка на Уимблдоне. Игроки раньше между собой не встречались.

ДОСЬЕ НА СОПЕРНИКА

Жюльен Беннето

Гражданство - Франция

Место проживания - Женева (Швейцария)

Родился - 20.12.1981.

Место рождения - Бурк-ан-Брес (Франция)

Рост - 185 см

Вес - 79 кг

Начало карьеры - 2000 г.

Рабочая рука - правая

Удар справа - двуручный

Тренер - Лоик Курто

Призовые - $7674742

ШТРИХ

* Жюльен — один из четырёх детей в семье Андре и Лоренс Беннето.

* Его брата зовут Антуан, а сестёр — Доминика и Мари-Софи.

* Оба брата профессионально играют в теннис.

* Жюльен в теннисе с четырёх лет.

* Любимые покрытия — грунт и быстрый хард.

* В июле 2015 года у Жюльена и его подруги Карен родился сын Айртон.

* Текущий рейтинг - 547 место.

* Наивысший рейтинг - 25 место (8.12.2014).

* Пятая ракетка мира в парном разряде.

* Победитель одного турнира Большого шлема в мужском парном разряде (Roland Garros-2014).

* Победитель десяти турниров АТР в мужском парном разряде.

* Призёр теннисного турнира Олимпийских игр в парном разряде.

* Двукратный финалист Кубка Дэвиса (2010, 2014) в составе национальной сборной Франции.

Текст: Виктор КУЛЕНКО.

Использована Википедия.

24 июня накануне Дня молодежи Украины, в Каменском открылся эллинг (ангар для хранения байдарок и каноэ), расположенный на городском пляже.

Решение восстановить сгоревший несколько лет назад эллинг было принято в начале нынешнего года по инициативе Андрея Белоусова. Инспектируя ход восстановительных работ, в мае городской голова пообещал завершить реставрацию ко Дню молодежи.

24 июня Андрей Белоусов вместе со своим советником по вопросам спорта Олегом Орловым прибыли на церемонию открытия обновленного эллинга. Там их встречали десятки городских спортсменов-гребцов, среди которых – участники и призеры самых престижных европейских и мировых турниров. В своем выступлении мэр поблагодарил спортсменов за то, что они своими достижениями во всем мире прославляют наш город, подчеркнув, что городская власть, как сегодня, так и в будущем, будет оказывать посильную поддержку развитию спорта в города.

«В текущем году мы уже немало сделали для развития спорта, а в дальнейшем содействие спорту будет только возрастать. Я считаю развитие физкультуры и спорта одним из своих приоритетных направлений!» – отметил Андрей Белоусов. Под аплодисменты гребцов и тренеров мэр торжественно перерезал символическую ленточку на входе в эллинг, прошелся по восстановленному ангару, проверил качество работ и выслушал пожелания тренерского состава.

«Три месяца назад мы начали восстановление эллинга, и сегодня он уже служит хранилищем для лодок наших гребцов. Также мы приобрели несколько моторов для тренерских лодок сопровождения. Сегодня тренеры предложили сделать в помещении эллинга спортивный зал для того, чтобы можно было проводить полноценные тренировки и зимой. Я дал указание в сжатые сроки подготовить проектно-сметную документацию, чтобы уже на июльской сессии городского совета внести изменения в бюджет и выделить средства на эти цели», - отметил Андрей Белоусов.

Источник http://sobitie.com.ua

25 июня 1972 в Днепродзержинске произошли события, названные впоследствии революцией. Сотни днепродзержинцев восстали против произвола милиции.

Чем больше времени отделяет нас от Дня советской молодежи того года, тем больше версий случившегося в тот воскресный день. Предлагаю версии журналистов Людмилы Глок и Александра Слоневского.

"Я расскажу о том, что узнала из материалов служебного расследования, проведенного Днепропетровским облУВД, - делится Л.Глок. - Копию этого документа, подписанного тогдашним начальником областного управления И.Д.Гладушем, мне дал бывший в то время начальником следственного отдела Днепродзержинского ГОВД А.И.Катальников. Понадобилась она ему 12 лет спустя после событий, когда по состоянию здоровья вынужден был оставить службу и оформлял инвалидность. После удара доской по голове он чудом остался жив.

«Закручивание гаек»

По мнению Алексея Ивановича, причиной случившегося было «закручивание гаек», начавшееся в 1966 году постановлением Совмина «О мерах по усилению борьбы с преступностью», в котором основное внимание было уделено борьбе с пьянством и мелким хулиганством. Попавших в вытрезвитель стригли «под ноль», обязательно сообщали на работу, где принимали меры – лишали премий, выносили выговоры, передвигали в конец квартирной очереди, переносили отпуска, «песочили» на собраниях... Повторное попадание в течение года в вытрезвитель открывало перспективу года принудительного лечения от алкоголизма в ЛТП. Нетрезвое состояние при совершении мелкого хулиганства было отягчающим вину обстоятельством. Что такое административный арест на 15 суток помнят еще многие.

Нарушение инструкций

Служебным расследованием буквально по минутам были восстановлены события 25 июня 1972 года. 23-летний сержант милиции Леонид Виноград и 24-летний младший сержант Юрий Колесник (водитель спецавтомобиля) заступили на дежурство. Леонид служил первый год, а Юрий - второй. Надо было забрать в отделениях милиции задержанных нетрезвых граждан и доставить их в вытрезвитель. Вначале заехали в горотдел за 54-летним Петром Майоренко, затем в линейное отделение за подобранным у железной дороги 49-летним Савелием Куропятником, потом – в Заводский РОВД за 25-летним Валентином Ланиным, в нетрезвом состоянии пытавшемся угнать автомобиль.

Согласно инструкции, сержант Виноград должен был находиться в кузове, где были задержанные. Так и было, пока милиционеры не остановились у киоска попить газировки. После этого Леонид пересел в кабину. Запасливый Колесник тоже нарушил инструкцию, поставив в кузов канистру с бензином. Задержаные не буянили, вели себя спокойно. Правда, у Ланина была в руках зажигалка, но на это никто не обратил внимания. Едва проехав остановку, милиционеры услышали позади взрыв, машину подбросило. Выскочив из машины, сержанты увидели бушующее в кузове пламя. Там горели люди.

Жажда мести

Младший сержант Колесник схватил с сидения одеяло, накрылся ним и успел вытащить из бокового отсека 54-летнего Майоренко. Машину уже окружили люди. В толчее Колесник выронил ручку от задней двери и ее не могли открыть. Два таксиста взломали дверь монтировками. Огнетушителями сбили пламя, выхватив из него еще живых Ланина и Майоренко.

Вокруг машины собиралась толпа. Все понимали ужас случившегося. И виновные стояли перед ними. Кто-то пустил слух, что милиционеры схватили на улице людей, возвращавшихся со свадьбы. К стражам порядка потянулись десятки рук. Даже то, что Колесник, спасая Майоренко, сам получил ожоги лица и кистей, не вызывало сочувствия. Двух парней в милицейской форме пытались запихнуть в кузов спецавтомобиля и поджечь. Подоспевшие сотрудники милиции буквально отбили коллег у разъяренной толпы.

По дороге в 9-ю горбольницу в машине скорой помощи умер Куропятник. Через час скончался Ланин. Меньше суток прожил Майоренко.

Предупреждение на поражение

А люди все прибывали и прибывали. Дежурный горотдела действовал строго по инструкции. Не удавалось быстро найти дежурного сотрудника прокуратуры, до прибытия которого ничего нельзя было трогать. Но толпа требовала действий. Гнев искал выход. И когда, наконец-то машину решили забрать с места происшествия, было поздно.

Уже часам к шести вечера стало понятно, что назревает что-то чрезвычайное. В срочном порядке вызывались на работу сотрудники милиции, советские, партийные и комсомольские работники. Было выдано оружие, но приказано было не стрелять. Лично Л.И. Брежнев просил не придавать событиям политическую окраску и не допустить крови. На постоянной связи был В.В.Щербицкий.

Пока еще машина была на месте, наиболее решительная часть возмущенных направилась к Заводскому РОВД. Навстречу им вышел дежурный офицер с несколькими товарищами по службе. Попробовали уговорить разойтись. Но толпа возмущалась, кричала, надвигалась. И тогда прозвучал выстрел. Пуля ударилась о дорогу, срикошетила и с визгом отлетела. Только после этого восприняли предупреждение о стрельбе на поражение, об ответственности за организацию беспорядков и пожелание разойтись.

Без почтенья к чинам и званиям

Гудя, двинулись назад. А на проспекте Ленина разворачивались новые события. В центре внимания была сгоревшая спецмашина. Вначале ее опрокинули и вновь подожгли. С майора Глущевского , который пытался утихомирить наиболее активных, сорвали погоны. Напрасно было увещевать, что уничтожаются доказательства преступления. В глазах собравшихся все, кто в милицейской форме были преступниками.

Машину привязали к проезжавшему грузовику и потянули к площади Ленина. Двигаясь вслед за сгоревшей спецмашиной, хватали всех, кто был в милицейской форме. Был избит сотрудник одного из райотделов области, находившийся в гостях в Днепродзержинске. На площади Ленина навстречу протестующим вышел безоружный заместитель начальника горотдела подполковник Дудченко. От него требовали немедленно наказать милиционеров, виновных в смерти задержанных. Потом его просто избили.

«Позор!» - скандировали хором. Требовали корреспондентов, начальство из Киева и Москвы. Вышел председатель горисполкома Н.М.Ктитарев. Вот он, начальник, говорите в лицо ему все. Но вместо этого в лицо полетел горящий окурок.

Приказ: не стрелять

Этих нескольких часов, которые бушевал гнев, хватило чтобы в город прибыла часть Внутренних Войск из областного центра.

Сейчас пишут о «лимонках» со слезоточивым газом, о стрельбе холостыми патронами. Спецоружие для милиции не разрабатывалось в значительной степени по политическим мотивам. Для советских людей слезоточивый газ был символом империализма, который подавляет борьбу трудящихся за свои права. Только в середине 70-х приступили к созданию спецсредств, предназначенных для борьбы с массовыми беспорядками. Не было тогда у солдат ВВ ни спецщитов, ни «Черемухи». Были солдатские ремни с бляхами. И были офицеры, обученные подавлять бунты в местах лишения свободы. Перекрывались улицы, ведущие к месту событий, отсекались те, кто мог присоединиться к нескольким сотням, которые успели собраться. Тех, кто не поддавался уговорам идти домой, сажали в автобусы и увозили километров 10 за город – «проветриться».

Протестующие вспомнили об «оружии пролетариата» - камнях, штакетниках. Опыта протестных выступлений не было. Был опыт уличных драк. Над головами одних свистели солдатские ремни, с другой стороны летели камни и сыпались удары палками. Но в массовую потасовку это не превратилось.

Одни остались кричать «Позор!» на площади Дзержинского, другие пошли к горотделу милиции на улицу Ленинградскую. Никто не выдвигал никаких требований. Накал спадал. Были высказаны все обиды к руководству города, милиции. Но в любой момент можно было ждать новой вспышки ярости. И тогда директор ДМК Н.А.Волобуев снял с работы смену металлургов и повел ее за собой на площадь Дзержинского. Многие до сих пор вспоминают грохот рабочих ботинок. Металлурги шли за своим директором, легендарным командиром партизанского соединения.

Если до их появления было противостояние между властью, милицией и горожанами, то потом лицом к лицу встали равные. Те, кто в спецовках не махали кулаками, окликали по именам.

Кто знает, может быть, появление этой рабочей колонны спасло чьи-то судьбы от излома. Во всяком случае, агрессия спала, драк больше не было. Люди начали расходиться.

Преступление и наказание

До утра все разбитые стекла были вставлены. Новый день город встретил заполненным патрулями: три солдата и милиционер в каждом. К небольшим группам подходили и вежливо просили разойтись. Электрички останавливались только на вокзале, проезжая станцию Баглей. Ситуация была взята под контроль. Всем руководителям предприятий и учреждений было дано указание составить списки не явившихся на рабочие места и тех, у кого были синяки и ссадины – следы от драки.

Во время беспорядков пострадали 22 военнослужащих, 7 сотрудников милиции, несколько граждан. Материальный ущерб был оценен в 12012 рублей 4 копейки.

Девять человек были осуждены по ст. 71 УК УССР за организацию массовых беспорядков. Младшему из них было 18 (5 лет лишения свободы), старшему – 38 лет (15 лет лишения свободы). Для некоторых осужденных это было началом «большого пути» по лагерям на просторах страны. Около 20 человек получили сроки за хулиганство.

Уволены из органов и отданы под суд сержанты Колесник и Виноград, получив по 8 лет лишения свободы. Были понижены в должностях все офицеры, занимавшие руководящие посты в горотделе, который был преобразован в горуправление милиции уже месяц спустя после событий. Лишились постов некоторые руководители горкомов КПУ и ЛКСМУ.

Послесловие

Появились воспоминания различных участников и свидетелей событий. Рассказывают разное. Часто противоречивое. Я опираюсь на официальный документ по итогам расследования происшедших событий. Думаю, что ему можно доверять, потому что целью расследования было выяснение степени вины должностных лиц. А судя по последовавшим мерам реагирования, выводы были сделаны соответствующие.

В одной из публикация прочитала о том, что сотрудники архива, выдававшие справку осужденному по делу (один из организаторов, судя по предъявленным обвинениям – по его призыву опрокидывали машину, буксировали ее, призывал громить админздания, бросал камни в стекла и т.д.), узнав о 12 годах по приговору, сказали, что сейчас бы не дали и года.

Вы в это верите? В УК Украины появилась статья о терроризме. А в ходе событий пострадали около 40 человек, здоровью которых был причинен вред.

А еще обратите внимание на то, что были наказаны руководители горотдела милиции и другие должностные лица. И понесли наказание сержанты, по вине которых погибли люди. Никто их не выгораживал и не пытался оправдать, о чем часто приходится узнавать сейчас.

И прав майор Катальников, увидевший истинную причину бунта: нельзя зажимать гайки до упора, доводить людей до вспышек неуправляемого гнева.

Та толпа не была многотысячной. Состояла из нескольких сотен. И большинство из них были трезвыми, не смотря на воскресный день. Но они высказали власти в лицо «Позор!». И сумели изменить положение вещей".

«ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 1972 года

"День Молодёжи 1972 года вошёл в нашу историю, как «днепродзержинская революция», - пишет А.Слоневский https://www.facebook.com/gazetasobitie/posts/1782122778701136. - Впрочем, такое название происшедших событий воспринимается не всеми. Тогда, в течение нескольких часов, власть в городе принадлежала его жителям, – в основном, молодёжи. Милиция и органы власти оказались бессильными перед выступлением десятков тысяч днепродзержинцев.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ РЕВОЛЮЦИЯ

Утро воскресенья 25 июня 1972 года не предвещало ничего необычного. В жаркий день многие отдыхали на городском пляже, иные веселились на шумных свадьбах. В числе последних были граждане С. Куропятник, П. Майоренко и В. Ланин, которые возвращались домой после второго дня свадьбы, с песнями под аккомпанемент гармошки. Патрулируя город в автомобиле спецмедслужбы, милиционер Л. Виноград и шофер-милиционер Ю. Колесник задержали подвыпивших мужчин и, «пригласив» их в салон ГАЗ-51, повезли по проспекту Ленина в вытрезвитель. Это было около трёх часов пополудни.

Милиционер Л. Виноград нарушил правила, оставив в салоне задержанных, и пересев в кабину водителя. Шофер-милиционер Ю. Колесник, тоже, пренебрег всякими правилами транспортировки людей, держа в закрытом на замок салоне канистру с бензином.

А как говорил еще А. П. Чехов, если в первом акте на стене висит ружьё, то в третьем акте оно должно выстрелить.

Во время движения в замкнутом салоне произошёл пожар. Трудно сказать, что послужило причиной: то ли случайная искра, то ли попытка кого-то из пассажиров закурить, но салон мгновенно превратился в бушующий огненный ад, из которого не было выхода. Машина остановилась, но… было поздно. К месту происшествия сбежались прохожие, которые помогли извлечь тела пострадавших. Куропятник и Ланин от полученных ожогов погибли сразу, а Майоренко в тяжёлом состоянии на попутке отправили в больницу, где он скончался на следующий день.

Последствия преступной халатности работников вытрезвителя были так красноречиво ужасны, что, опасаясь самосуда, милиционеры бросились наутёк. Число народа увеличивалось, новоприбывшим рассказывали о подробностях происшедшего, и когда негодование достигло критической массы, то, что накапливалось годами, теперь выплеснулось наружу. Власть, что называется, доигралась...с огнем.

ХРОНИКА ПИКЕТИРУЮЩИХ СОБЫТИЙ

Несколько часов на месте трагедии бушевал спонтанный митинг. Автомобиль спецмедслужбы стал главным объединительным элементом выступления. После чьего-то призыва, машину опрокинули и подожгли. Когда прибыла пожарная автоцистерна, пожарных не допустили к тушению, сорвали пожарные шланги, при помощи которых автомашину вытрезвителя вновь поставили на колёса.

Людей сконцентрировалось так много, что движение городского транспорта приостановилось. Когда Госавтоинспекция подогнала автомобиль, чтобы отбуксировать машину вытрезвителя, активные участники нарастающих волнений остановили грузовик и оттолкали его к магазину «Дружба». А затем под призыв «На горком!» заставили шофера грузовика буксировать сгоревшую автомашину к площади Дзержинского.

Перед главным админзданием города, в котором располагались горком и горисполком, возбуждённая толпа опрокинула машину. В сторону горкома полетели камни. Каждое разбитое окно сопровождалось восторженными криками. Вскоре целых окон осталось считанное количество. Некоторые из активных участников беспорядков ворвались в здание. Власть была парализована.

Кто-то из партийных руководителей пытался из окна поговорить с народом, но, освистанный, скрылся в проёме. Возбуждение стало всеобщим. Народ скандировал: «Позор!» Кто-то призывал сжечь преступников-милиционеров на костре. И никто не обращал внимания на мужчин в штатском, фотографировавших происходящее. Характерно, что погромные настроения распространялись лишь на учреждение власти. Расположенные рядом Центральный универмаг и другие магазины оставались в полной неприкосновенности.

А события развивались дальше. Возбуждённая толпа разделилась на две части: одна осталась громить горком, а другая направилась к зданию горотдела милиции на улицу Ленинградскую. Стихийное выступление превращалось в бунт – бессмысленный и беспощадный. Никто не выдвигал никаких требований, разве что сурово наказать сотрудников спецмедслужбы. Это была дикая, неистовая, безудержная акция протеста, демонстрировавшая власти, что на самом деле думает о ней народ.

Окружив ГОВД, молодёжь начала бить стёкла в окнах, свалила деревянный забор 9-й горбольницы и, разобрав его на доски, атаковала горотдел. Группе нападавших удалось ворваться во двор, стоявшие там автомашины подверглись повреждению. Милиция ответила лимонками со слезоточивым газом. Отдельные смельчаки, прикрывая лицо носовыми платками, хватали лимонки и перебрасывали их в ряды милиционеров.

Стемнело. Революционный запал стихал. Пар был выпущен из котлов, и теперь моральное преимущество переходило к органам внутренних дел. К тому же в город вошли войска. Солдаты, выставив над деревянными бортами стволы автоматов, стреляли холостыми патронами по сторонам. Это было по-настоящему страшно. Мятежники разбегались по домам.

Революция кончилась. Начались аресты. Агенты КГБ проявляли плёнки и по фотографиям искали наиболее активных участников беспорядков.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

А уже 30 августа 1972 года Судебная коллегия по уголовным делам Днепропетровского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании дело №2-90 по обвинению в массовых беспорядках.

По данному делу проходили: Лысенко Г. Я., Сулим В. Я., Скобликов А. И., Коваленко В. М, Вирко А. Н., Чукань В. М., Мацыкян В. Г., Боженко С. В. Прусов И. В.

Обвиняемые были самыми разными людьми. Григорию Лысенко исполнилось 38 лет, Сергею Боженко – едва 18. Беспартийные и комсомольцы, прежде судимые и нет, женатые и холостые, все они сейчас были связаны общим обвинением, как активные участники и подстрекатели массовых беспорядков.

36-летний Александр Скобликов содержал на иждивении троих малолетних детей, 20-летний Виктор Чукань – инвалид второй группы – не имел правой руки, а Василий Сулим, хотя и являлся гражданином СССР, по национальности был аргентинцем, уроженцем провинции Чако южноамериканского государства.

Судебная коллегия установила преступные действия каждого из подсудимых:

Лысенко. С целью учинения массовых беспорядков, произносил в адрес милиции оскорбительные слова, требовал вызова руководящих работников и корреспондентов. Прибывшему на место происшествия председателю горисполкома Н. Ктитареву, Лысенко бросил в лицо горящий окурок папиросы.

Скобликов. Находясь среди бесчинствующей толпы на проспекте Ленина, взобрался на забор и фотографировал происходящие события. С циничной развязностью пытался сфотографировать председателя горисполкома.

Вирко. Взобравшись вместе с другими в кузов грузовика ГАЗ-51, размахивал обгоревшей гармошкой, принадлежащей одному из потерпевших, вместе с другими скандировал «Позор!»

Чукань. Находясь среди бесчинствующей толпы на проспекте Ленина, совместно с другими опрокидывал сгоревшую автомашину вытрезвителя. Кричал «Позор!». Возле здания ГОВД Чукань бросал камни в окна, выкрикивал нецензурные слова, призывал к погрому служебных помещений.

Боженко. Принимал участие в избиении работников милиции на проспекте Ленина. Бил ногами стёкла фар, снимал с задних фонарей лампочки. На площади им. Дзержинского вооружился палкой и бегал перед административным зданием.

Прусов. Первый побежал к входной двери административного здания, сорвал дверь и вместе с другими проник в помещение, где был учинен погром. Кричал «Позор! К горкому!»

Действия подсудимых квалифицировали по ст.71 УК УССР, как массовые беспорядки. Судебная коллегия приговорила: Лысенко и Сулима – сроком на 15 лет каждого. Чуканя и Скобликова – на 12 лет каждого. Коваленко – на 10 лет. Прусова и Вирко – на 7 лет каждого. Мацыкяна – сроком на 6 лет. Боженко – сроком на 5 лет.

Даже сейчас, по прошествии стольких лет нелегко однозначно ответить на вопрос, кто были эти люди – правонарушители, герои, мученики, жертвы обстоятельств или репрессированные тоталитарной системой. Но получить 15 лет колонии усиленного режима за окурок, брошенный в лицо председателя горисполкома, кажется невероятным и непомерным по своей жестокости. Впрочем, возможно, мы просто уже живём в другом времени и не помним судилищ тридцатых годов".

Фото https://www.facebook.com/gazetasobitie/photos/pcb.1782122778701136/1782122712034476/?type=3&theater

До Дня Конституції, який відзначають 28 червня, в бібліотеці-філії №8 пройшла пізнавальна гра-подорож «Сторінками Конституції». Для дітей з літнього табору «Пролісок» бібліотекарі підготували огляд літератури з виставки «Я – громадянин України» .

Діти дізнались , що в кожній країні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються «законами». Законів багато, та серед них є найголовніший, що зветься словом «Конституція». Якщо цього головного закону не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати Конституцію повинні всі-всі мешканці країни. Наша країна теж має свою Конституцію – закон, в якому записано всі права українців. Це право на життя, право на житло, право на працю, право на відпочинок, право на лікування та багато-багато інших прав. Записано в Конституції і наші обов’язки. Наприклад, обов’язок захищати свою Батьківщину, обов’язок берегти природу, обов’язок виконувати вимоги Конституції та інші.

Закріпити і розширити знання допомогла гра «Чи знаєте ви?», яка пройшла дуже емоційно. Діти розділились на дві команди і намагались відповісти на питання з історії, географії, природи України. Якщо ж хтось не знав відповіді – можна було скористатись підказками з виставки.

Після заходу діти зробили висновок – що Конституція є дуже важливою для всіх нас.

Тетяна Дороніна, заступник директора по маркетингу і рекламі Кам`янської ЦБС

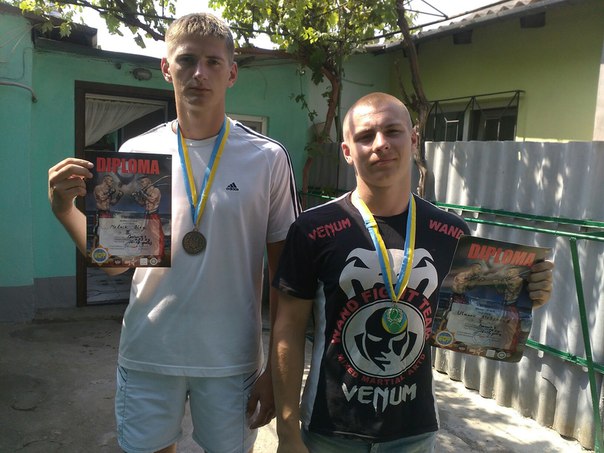

С 20 по 23 июня в Одессе проходил кубок мира по казацкому двобою, в котором приняли участие 450 спортсменов из 14 стран (Польша, Латвия, Молдова, Азербайджан, Грузия, Румыния, США, Беларусь, Австрия, Конго, Алжир, Венгрия, Украина). Самый юный боец Каменской команды "Герц-ММА" Вячеслав Тимченко (возрастная группа 7-9 лет) в весовой категории до 27 кг провёл шесть боёв и все закончил досрочно, болевыми приемами. Победителем также стал его старший брат Станислав (10-12 лет, до 34 кг). Порадовал тренеров своей ударной техникой 11-летний Алексей Тиньков, выступавший в кикбоксерских разделах. Парень завоевал две золотые медали. Среди юниоров чемпионом стал Давид Солодовник. Серебряными призерами стали бойцы из клуба "Адреналин": 16-летний Александр Улалов, и 17-летний Олег Мельник, который в финале уступил по очкам спортсмену из Конго (соперник был на 10 кг тяжелее нашего земляка, - прим. автора). В "клетке" также сражалась представительница прекрасного пола, 17-летняя София Широбокова, воспитанница клуба "Герц-ММА", которая заняла почетное второе место. Чемпионами среди старших спортсменов стал Евгений Бирковский и Богдан Котловянов. Кстати, Богдан в финальном бою отправил в глубокий нокаут своего азербайджанского соперника. Спортсменов подготовили тренера Антон Ермашкевич и Константин Тимченко ("Герц-ММА"), Вячеслав Нагурный ("Адреналин").

В данных соревнованиях приняли участие и воспитанники тренера Романа Курыся (отделение тхеквондо ВТФ ДЮСШ № 4). Спортсмены выступали в разделе формальных комплексов.

В индивидуальной программе первое место заняли София Курысь, Даниил Гаврилов, Кира Грозан, Роман Курысь. Екатерина Макида стала первой в разделе фристайл - вольная программа. Второе место на счету Захара Портного и Дениса Титова. Третье место досталось Макару Вакуленко. В парных выступлениях перове место завоевал дуэт София Курысь/Захар Портной. В командных выступлениях первое место – Курысь София, Грозан Кира, Макида Катерина, Гаврилов Даниил, Титов Денис, Портной Захар. Серебряную медаль получил Макар Вакуленко. В поединках "Борня-1" первое место заняла Кира Грозан.

В июле клуб "Герц-ММА" будет проводить турнир по ММА в Каменском.

Текст: Виктор КУЛЕНКО.

24 червня, напередодні Дня молоді, в Кам'янському відбулись приємні не тільки для підростаючого покоління, а й для дорослої частини мешканців події. На лівобережній частині міста відкрились оновлений пляж і фонтан. Присутні глядачі стали свідками гарних справ на шляху до створення квітучого та красивого міста. В театралізованому дійстві Нептун із своїми русалоньками запросили міського голову Андрія Білоусова перерізати стрічку, яка символізувала відкриття пляжної зони. Юні кам'янчани продемонстрували різні елементи з техніки навчання плаванню в рамках міської програми "Школа плавання".

Фотоальбом https://vk.com/album84493189_233479212

А відкриття фонтану на лівобережній набережній (в Дніпровій воді напроти пам'ятника танку "Т-34") присвятили також і 20-річчю Конституції України. "Коли в місті працюють фонтани, значить воно живе. Я думаю, що це місце стане улюбленним для мешканців лівобережжя. В цьому році ми відновили роботу трьох фонтанів. В слідуючому році ми будемо відкривати фонтани в Південному райолні, на Дніпробуді та в інших місцях", - зазначив Андрій Білоусов. Міський голова вручив грамоту депутату міської ради сьомого скликання, члену постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності Ігорю Володимировичу Максимовичу, який приймав активну участь у створенні фонтану.

Після того як міський голова перерізав стручку, відбувся казус... не стало світла, від якого живиться двигун фонтану (хоча до цього він благополучно був протестований на роботу і струмені піднімались на висоту п'ятнадцяти метрів, - прим. автора). "Краще комусь включити світло, щоб запрацював фонтан, чим залишитись без роботи", - прореагував на це Андрій Білоусов.

Перед присутніми відбувся концерт та виступи бійців, які приймали участь в АТО.

Потім шість колективів Кам'янського стартували в патріотичному квесті "Єдине місто - єдина країна": представники виконавчої влади міста, учасники АТО "Патріот-2016", волонтери міста, ПАТ "ДМК", цивільний корпус "Азов", ПАТ "ДніпроАЗОТ".

Поки команди виконували завдання, на протязі трьох годин перед кінотеатром "Мир" виступали солісти і колективи міста, які розважали глядачів піснями, танцями та конкурсами.

Святкова програма завершилась нагородженням переможців та призерів квест-гри. Перше місце дісталось колективу волонтерів. Другою стала команда міськради, в якій виступав і міський голова. Третє місце виборола команда "ДніпроАЗОТ". Четвертою став цивільний корпус "Азов". "Патріот-2015" став п'ятим. Останніми завершили конкурс "ДМК".

Свято завершилось колективною фотосесією.

Текст: Віктор КУЛЕНКО.